Introduction à l'hydrologie

Définition de l’hydrologie

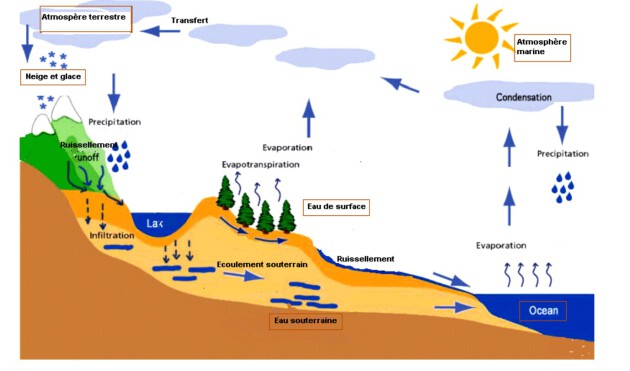

L’hydrologie décrit le cycle de l’eau, à partir du moment où elle s’évapore de la mer et de la surface de la terre. Cette vapeur d’eau forme des nuages, qui retombent ensuite quelque part sur le sol sous forme de pluie. Une partie de cette eau s’infiltre dans le sol et devient de l’eau souterraine, alors qu’une autre partie coule dans les cours d’eau et les rivières, et rejoint à nouveau la mer. De là, le cycle de l’eau peut recommencer. D'une façon très générale, l'hydrologie peut se définir comme l'étude du cycle de l'eau et l'estimation de ses différents flux. L'hydrologie au sens large regroupe :

la climatologie, pour la partie aérienne du cycle de l'eau (précipitations, retour à l'atmosphère, transferts, etc.) ;

l'hydrologie de surface au sens strict, pour les écoulements à la surface des continents ;

l'hydrodynamique des milieux non saturés pour les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines (infiltration, retour à l'atmosphère à partir des nappes, etc.) ;

L’hydrodynamique souterraine pour les écoulements en milieux saturés. L'hydrologie de surface est une science appliquée qui fait appel à des connaissances dans des domaines très divers :

Météorologie et Climatologie : Etude des pluies et du retour à l’atmosphère[1]

Géologie, Géographie et Pédologie : Analyse du comportement hydrologique du bassin

Hydraulique : Mesure et étude des écoulements à surface libre

Statistique : Traitement des données, simulations…

Calcul numérique : Propagation de crue, modélisations et optimisations…

Informatique : Instrument de travail pour les calculs numériques, le stockage des données…

Domaines d'applications

Les domaines d'application de l'hydrologie de surface sont également très variés. Parmi les

plus importants et les plus classiques, on notera :

l'agriculture : irrigation, drainage ;

l'étude des ressources en eaux : eau potable, eau pour l'industrie ;

la lutte contre la pollution : étude des débits d'étiage évacuant les effluents, les calories ;

l'énergie hydraulique ;

le transport solide (dépôt ou érosion) ;

Définition du cycle hydrologique

Le cycle hydrologique est un concept qui englobe les phénomènes du mouvement et du renouvellement des eaux sur la terre (Fig. 1).C’est une succession des phases par lesquelles l’eau passe de l’atmosphère à la terre et retourne à l’atmosphère : évaporation à partir des terres, des mers ou des nappes d’eau continentales, condensation en nuages, précipitations, accumulation dans le sol ou à sa surface et réévaporation. Sous l'effet du rayonnement solaire, l'eau évaporée à partir du sol, des océans et des autres surfaces d'eau, entre dans l'atmosphère. L'élévation d'une masse d'air humide permet le refroidissement général nécessaire pour l'amener à saturation et provoquer la condensation de la vapeur d'eau sous forme de gouttelettes constituant les nuages, en présence de noyaux de condensation. Puis la vapeur d'eau, transportée et temporairement emmagasinée dans les nuages, est restituée par le biais des précipitations aux océans et aux continents. La figure montre le cycle hydrologique : l'eau, de l'atmosphère, tombe sur terre sous forme de précipitation, pénètre dans les eaux de surface ou percole dans la surface de saturation et l'eau souterraine avant de remonter dans l'atmosphère par transpiration et évaporation pour

recommencer le cycle.

Composantes du cycle hydrologique

Précipitations

Sont dénommées précipitations toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la terre, tant sous forme liquide (bruine, pluie, averse) que sous forme solide (neige, grésil, grêle). Elles sont provoquées par un changement de température ou de pression. La vapeur d'eau de l'atmosphère se transforme en liquide lorsqu'elle atteint le point de rosée par refroidissement ou augmentation de pression. Pour produire la condensation, il faut également la présence de certains noyaux microscopiques, autour desquels se forment des gouttes d'eau condensées. La source de ces noyaux peut être océanique (chlorides, en particulier NaCl produit par l'évaporation de la mer), continentale (poussière, fumée et autres particules entraînées par des courants d'air ascendants) ou cosmiques (poussières météoriques). Le déclenchement des précipitations est favorisé par la coalescence des gouttes d'eau. L'accroissement de poids leur confère une force de gravité suffisante pour vaincre les courants ascendants et la turbulence de l'air, et atteindre le sol. Enfin, le parcours des gouttes d'eau ou des flocons de neige doit être assez court pour éviter l'évaporation totale de la masse. Les précipitations sont exprimées en intensité (mm/h) ou en lame d'eau précipitée (mm) (rapport de la quantité d'eau précipitée uniformément répartie sur une surface)

L'évaporation et évapotranspiration

Se définit comme étant le passage de la phase liquide à la phase vapeur. Les plans d'eau et la couverture végétale sont les principales sources de vapeur d'eau. On parle de sublimation lors du passage direct de l'eau sous forme solide (glace) en vapeur. Le principal facteur régissant l'évaporation est la radiation solaire. Le terme évapotranspiration englobe l'évaporation et la transpiration des plantes. On distingue:

l'évapotranspiration réelle (ETR) : somme des quantités de vapeur d'eau évaporées par le sol et par les plantes quand le sol est à une certaine humidité et les plantes à un stade de développement physiologique et sanitaire spécifique.

l'évapotranspiration de référence (ET0) (anciennement évapotranspiration potentielle) : quantité maximale d'eau susceptible d'être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, par un couvert végétal continu spécifié (gazon) bien alimenté en eau et pour un végétal sain en pleine croissance. Elle comprend donc l'évaporation de l'eau du sol et la transpiration du couvert végétal pendant le temps considéré pour un terrain donné.

L'évaporation est une des composantes fondamentales du cycle hydrologique et son étude est essentielle pour connaître le potentiel hydrique d'une région ou d'un bassin versant

Condensation

Durant son ascension dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et finit par se condenser, généralement autour de minuscules particules de poussière dans l'atmosphère. En se condensant, elle redevient liquide ou passe directement à l'état solide (glace, grêle ou neige).

Ces particules d'eau s'assemblent pour former des nuages.

Ruissellement et écoulement

La pluie ou la fonte des neiges excessives peuvent produire un écoulement de surface vers les ruisseaux et les fossés. Le ruissellement est l'écoulement d'eau que l'on peut voir dans les ruisseaux, les lacs et les cours d'eau lorsque l'eau emmagasinée dans un bassin s'en écoule. De par la diversité de ses formes, peut distinguer en premier lieu les écoulements rapides des écoulements souterrains plus lents. Les écoulements qui gagnent rapidement les exutoires pour constituer les crues se subdivisent en écoulement de surface (mouvement de l'eau sur la surface du sol) et écoulement de subsurface (mouvement de l'eau dans les premiers horizons du sol). L'écoulement souterrain désigne le mouvement de l'eau dans le sol.

L'infiltration et la percolation

L'infiltration désigne le mouvement de l'eau pénétrant dans les couches superficielles du sol et l'écoulement de cette eau dans le sol et le sous-sol, sous l'action de la gravité et des effets de pression.

La percolation représente plutôt l'infiltration profonde dans le sol, en direction de la nappe phréatique. Le taux d'infiltration est donné par la tranche ou le volume d'eau qui s'infiltre par unité de temps (mm/h ou m3/s). La capacité d'infiltration ou l'infiltrabilité est la tranche d'eau maximale qui peut s'infiltrer par unité de temps dans le sol et dans des conditions données. L'infiltration est nécessaire pour renouveler le stock d'eau du sol, alimenter les eaux souterraines et reconstituer les réserves aquifères. De plus, en absorbant une partie des eaux de précipitation, l'infiltration peut réduire les débits de ruissellement.

Bilan hydrologique (hydrique)

Le bilan hydrologique permet d’estimer l’infiltration et le ruissellement dans un bassin versant en tenant compte des précipitations moyennes et de l’évapotranspiration réelle. Son équation est de la forme : P = ETR + I + R

avec :

P : Précipitations moyennes annuelles (mm) ;

ETR : Evapotranspiration réelle (mm) ;

I : la lame d’eau infiltrée (mm) ;

R : la lame d’eau ruisselée (mm).

Impossible d'accéder à la ressource audio ou vidéo à l'adresse :

La ressource n'est plus disponible ou vous n'êtes pas autorisé à y accéder. Veuillez vérifier votre accès puis recharger la vidéo.